「私たちは星屑からできている」と聞くと、なんだかとてもロマンチックですよね。しかしこれは単なる詩的な表現ではなく、科学的な事実です。

少し想像してみてください。私たちが今、この瞬間も吸い込んでいる空気の中の酸素。私たちの体そのものを形作り、生命活動の主役である炭素。血液の中で酸素を運び、私たちのエネルギーを支える鉄。そして、頑丈な骨格を作り上げているカルシウム。これらの、私たちの生存に欠かせない元素たちは、地球が生まれた時からすべて揃っていたわけではありません。

その故郷は、はるか昔、何億年も、何十億年も前に、夜空で輝いていた星々の内部にあります。太陽のような星(恒星)は、その中心部で、凄まじい熱と圧力によって「核融合反応」を起こしています。まるで巨大な物質工場のように、軽い元素から重い元素を次々と作り出しているのです。そして、星が寿命を迎え、最後に「超新星爆発」という壮絶な大爆発を起こすことで、内部で生成された様々な元素が「遺産」として宇宙空間にまき散らされます。

長い時間をかけて、宇宙を漂っていたこれらの「星のかけら」は、やがて再び集まって新しい星や惑星を作り出します。私たちの太陽系も、そして地球も、さらには、私たちの体を構成する物質も、すべて遠い昔に死んだ星々の「星屑」なのです。

文字通り私たちは、星のかけらを受け継いで生きています。

しかし、この壮大な物語には、まだ解き明かされていない大きな謎が残されていました。実は、星が一生をかけてその核融合で作り出せる元素は鉄までなのです。

星の内部の核融合では鉄までしか作れないのなら、私たちの心を強く惹きつけてやまない金や、現代の工業製品に不可欠なプラチナといった希少で有用な金属は、一体いつ、どこで、どのようにして生まれたのでしょうか。この問いは、単なる知的好奇心にとどまらず、私たちの文明の歴史や発展の根幹にも関わる、根源的な謎なのです。

「ありふれた鉛を、美しく価値のある金に変えたい」

はるか昔、そんな夢に取り憑かれた人々がいました。中世ヨーロッパの錬金術師たちです。彼らは、薄暗い実験室で怪しげな薬品を混ぜ合わせ、不思議な呪文を唱えながら、来る日も来る日も研究と実験に没頭しました。彼らが追い求めたのは、鉛のようなありふれた金属を「金」に変えるという、究極の「変換」でした。

もちろん、現代の私たちから見れば、彼らの試みは非科学的な魔術の世界です。しかし、彼らの情熱は本物でした。すべての物質の根源は一つであり、形を変えることで別の物質に生まれ変わるはずだという信念は、金を生み出すことこそありませんでしたが、その過程で硫酸や硝酸といった様々な化学物質が発見され、後の近代化学の発展に繋がる重要な土台を築いたことも事実です。

しかし彼らの夢が叶うことはありませんでした。その原因は、物質の設計図である「原子」の構造にあります。物質の種類を決めているのは「原子核」に含まれる陽子の数です。陽子の数は、いわば元素にとってのDNAのようなもので、その数が元素の化学的な性質を決定づけます。

例えば、鉛の原子核は82個の陽子でできています。一方、金の原子核を構成する陽子は79個。鉛を金に変えるためには、鉛の原子核から陽子をピッタリ3個だけ取り除くという、中世の技術では実現不可能な「魔術」が必要だったのです。

錬金術師たちの夢が潰えてから数百年後。アインシュタインやオッペンハイマーといった20世紀の天才たちが、ついに原子核の重い扉を開きます。かつて夢物語だった「元素変換」は、科学の力で実現可能なものとなったのです。そして、科学者たちの目は、広大な宇宙へと向けられました。なぜなら、宇宙には、まさに「究極の錬金術工場」と呼ぶべき場所が存在することに気づいたからです。

その一つが、先にも触れた「超新星爆発」です。そのエネルギーは凄まじく、たった数秒の間に、私たちの太陽が100億年かけて放出する量を上回るエネルギーを解き放ちます。その輝きは、銀河全体の星々を合わせたよりも明るくなるほどです。さらに近年では、「中性子星合体」のような、時空さえも大きく揺さぶるようなさらに激しい現象も確認されています。

これらの激烈な現象の内部では、膨大な量の中性子やエネルギーが嵐のように飛び交っています。この嵐の中では、元素の陽子の数が増え、雪だるま式に別の重い元素へと変身を遂げていきます。原子核はめまぐるしく姿を変えながら、金やプラチナ、ウランといった鉄よりも重い元素へと成長していくのです。

実は宇宙こそが、想像を絶するスケールで貴金属を生み出し続ける、本物の「錬金術師」だったのです。

宇宙で起きている壮大な錬金術。しかし、私たちは遠く離れた場所で起きるこれらの現象を、望遠鏡を通して外からぼんやりと眺めることしかできません。

そこで科学者たちは、驚くべき方法を考え出しました。「地球上で宇宙現象のミニチュアを作ってしまおう」と。

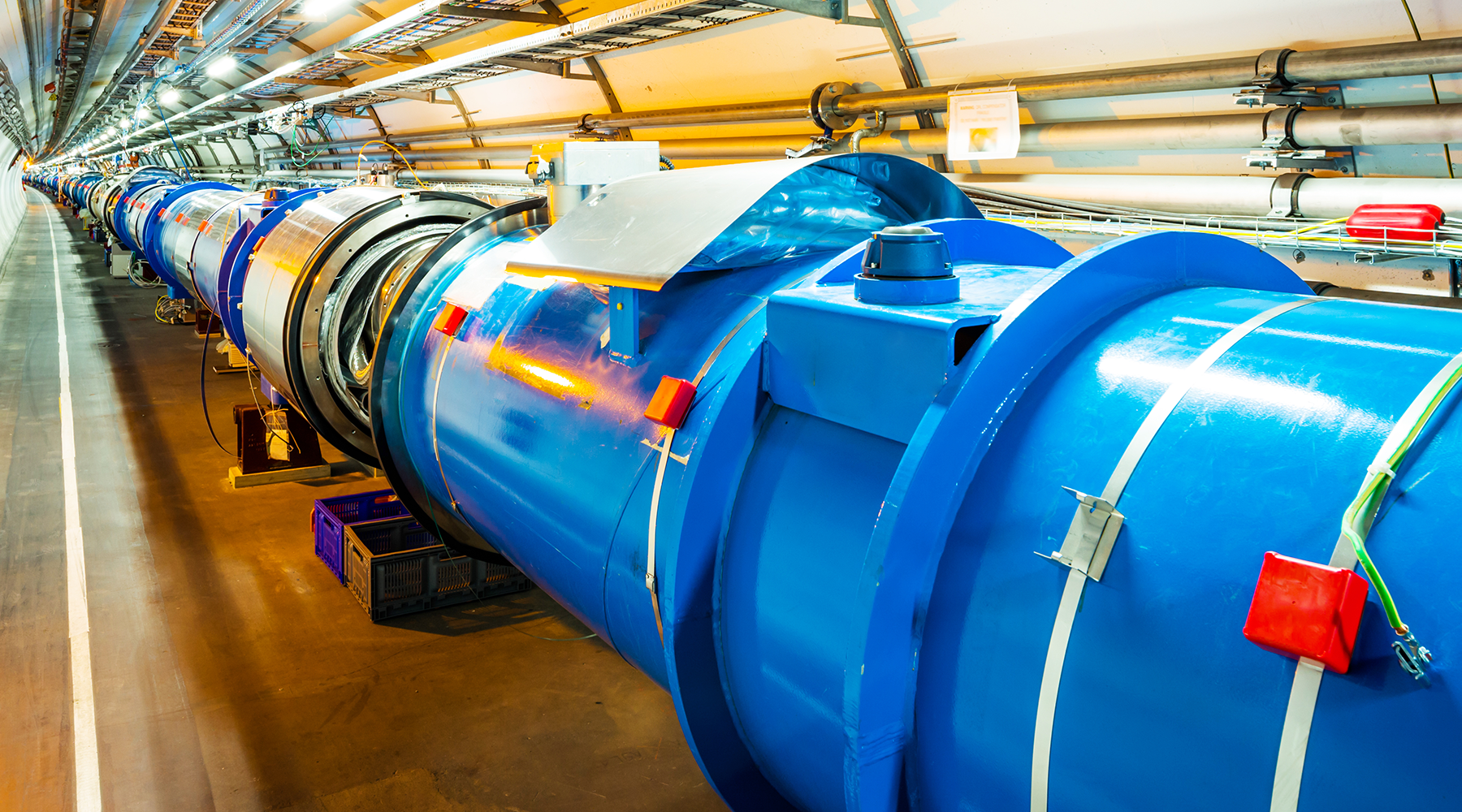

その壮大な実験の舞台が、スイスとフランスの国境をまたぐ地下深くに建設された、一周約27kmにも及ぶ巨大な円形の施設「大型ハドロン衝突型加速器(LHC)」です。その大きさは、まさに東京の山手線に匹敵します。この巨大な装置の中で、科学者たちは鉛の原子核を、光の速度の約99.999993%というスピードまで加速させます。これは、1秒間に地球を7周半以上も回れてしまうほどの、とてつもない速さです。

そして、加速した原子核をお互いが触れ合うか触れ合わないかのギリギリの距離で「すれ違わせる」という、実に巧妙な実験を行ったのです。

超高速で走る列車同士がすれ違う時に、凄まじい風圧と衝撃波が生まれるように、原子核の周囲の電磁場は、激しい衝撃波に変わります。鉛の原子核は、その強烈な衝撃で、抱えている陽子を落としてしまうのです。もし陽子が3個こぼれ落ちると、残る陽子は79個。つまり金へと変身を遂げるというわけです。

LHCの巨大な検出器は、この極限状態の世界で起きた「錬金術」の瞬間を詳細に分析し、鉛が金へと生まれ変わる瞬間を記録することに成功したのです。

鉛を金に変えることには成功したからといって、一攫千金とはいきません。

この実験で生み出された金の原子核はごくわずか、しかも一瞬で別の元素に変わってしまいます。つまり、輝く金塊として取り出すことは不可能です。

しかし、科学の進歩にとっては、極めて大きな意義があります。現代の錬金術は、「富を生み出す魔法」ではなく、知識を生み出し、この宇宙の成り立ちを理解するための歩みなのです。

今回の研究成果は、過去そして未来の研究の「答え合わせ」として、大きな意義を持っています。

これまで科学者たちは、スーパーコンピューターを使って、重い元素がどのように作られるのかをシミュレーションしてきました。しかし、その結果が本当に正しいのかを確かめる術はありませんでした。

「百聞は一見に如かず」

LHCでの実験データは、このシミュレーションが「本物に近いかどうか」を判定するための重要な「ものさし」となります。実験結果とシミュレーションを比べることで、理論の正しさを検証できるのです。また同時に、シミュレーションだけでは分からなかった新たな謎を見出すこともできるでしょう。

正解も謎も、科学の進歩にとっては大切な「宝の地図」です。新たに分かった事実を起点に、新たな謎の解明に取り組むことこそが、この宇宙の成り立ちを理解するための旅路そのものなのですから。

この壮大な探求の物語を振り返ると、二つの「錬金術」の間に起きた、時代の大きな変化が見えてきます。中世の錬金術師たちが追い求めたのは、鉛という物質を金という物質に変えることで得られる「物質的な豊かさ」であり、富と名声の渇望でした。

一方、LHCで実験を行う現代の科学者たちが、「宇宙の錬金術」から得たものは、全く異なる豊かさです。それは、「知の豊かさ」であり、「私たちはどこから来たのか」「この世界はなぜこのようにできているのか」という、人類の根源的な問いへの答えです。鉛を金に変えるという中世の夢は、時を経て形を変え、私たち自身のルーツを探るための、重要な科学的探求へと昇華したのです。

忘れてはならないのは、宇宙の歴史を解き明かすことは、そのまま私たち自身の歴史を解き明かすことに他ならないということです。冒頭でも触れた通り、あなたの血液を流れる鉄原子も、私の骨を形作るカルシウム原子も、タンパク質の基である炭素原子も、かつては名もなき星の中心で燃え、その最期の爆発によって宇宙に放たれた星屑です。宇宙の物語は、遠いどこかの物語ではなく、私たち一人ひとりの「自分史」でもあるのです。

科学者たちが、尽きることのない探究心を持って宇宙のルーツを探るように、私たちも自分自身のルーツを見つめ直してみませんか。

科学者たちが、尽きることのない探究心を持って原子核を構成する陽子の変化を解き明かし、「鉛を金に変える」ことに成功したように、あなた自身も、「自分らしさ」を形作っているものは何か、これまでの出会いや経験から、受け取ったもの、失ったものは何だったのか、そんな「自分史」に思いを巡らせてみませんか?

その思索は、「自分は何者か」という、人生で最も難しく、最も興味深い問いに悩み、新たな道を探ろうとする時の、力強い羅針盤となってくれるのではないでしょうか?

[1] Physical Review C「Proton emission in ultraperipheral Pb-Pb collisions at √𝑠𝑁𝑁=5.02 TeV」

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.111.054906

製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。