「就活のために、自己PRを書かないと」

「将来のために、資格の勉強を始めなきゃ」

「もっといい企画を出したいから、情報を集めなきゃ」

そう思っているのに、ついスマホを眺めたり、動画を見たりして一日が終わってしまう。そんな経験はありませんか?

それは「やる気がない」とか「怠けている」とか、そういう単純な話ではないかもしれません。心の奥底にある「見えない心のブレーキ」が、あなたを邪魔しているのです。

近年の心理学研究では、こうした「先延ばし」の正体は「怠惰」ではなく、「感情の調整(Emotion Regulation)の問題」であると指摘されています。カナダの心理学者ティム・ピルキル博士らによれば、私たちは「不安だ」「退屈だ」「失敗しそうだ」といったネガティブな感情を引き起こすタスクを避け、短期的な気分の回復(スマホなど)を選んでしまうのです。

この記事では、そんな「見えない心のブレーキ」の正体を突き止め、行動に移すための一歩を踏み出すための、シンプルな自己分析法、「5 Whys(5回のなぜ?)」を紹介します。

就職活動中の大学3年生の健一君は、「自分が希望する会社に入りたい」と強く願っており、そのためには業界研究が不可欠だと頭では分かっています。

しかし、なぜか彼は業界研究に手をつけることができません。そこで彼は「5 Whys」を使って自問自答してみることにしました。

なんだか、気が重くて。

やっても、膨大すぎて「正解」がどれか分からないから。

間違った会社を選んで、キャリアで失敗するのが怖いから。

周りの友達は、うまくやっているように見えるから。

心の奥底の信念:「他人と比べて、自分だけが間違うことは許されない」

健一君の行動を邪魔していたブレーキの正体は「怠け心」ではなく、「失敗への極度な恐れ」でした。これは、心理学でいう「社会的比較(Social Comparison)」の罠にはまっている状態です。私たちは無意識に、他人の「うまくいっている姿」と、自分の「うまくいかない裏側」を比べてしまうのです。過去の研究でも、社会的比較志向は、抑うつ傾向や社会的不安といった負の感情との相関性が高いことが指摘されています。つまり、この罠から抜け出すことが、前へと進む重要な要因となるわけです。

この「根本原因」に気づいた健一君は、「完璧な1社を見つける」という高すぎるハードルを下げることにしました。「今日は、とりあえず興味のある業界のニュースを3つだけ読んでみる」と決めたのです。これまでの社会的比較志向をやめ、自分自身の意志で無理なく取り組める目標を持ち、それに向かって前を向くことで、小さな一歩を踏み出すことができました。

「5 Whys」の面白いところは、問いの出発点が変われば、たどり着く答えも変わることです。

もし健一君の最初の答えが違ったら、どうなっていたでしょう?

「何から手をつければいいか」が漠然としているから。

「業界研究」というタスクが、大きすぎるから。

具体的なステップに分解していないから。

気づき:「学校のレポートのように、真剣な『プロジェクト』として捉えていなかった」

この場合、健一君は4回目の「なぜ?」で、自分がこの課題を「いつかやるべき、ぼんやりしたタスク」として扱っていたことに気づきました。

彼の解決策は、「1時間で〇〇業界のトップ3社のIRを比較する」といった、具体的な「プロジェクト」に落とし込むことでした。

このように、質問は必ずしも5回である必要はありません。あなたが「これだ!」と気づきを得た時点で、それがあなたの「答え」です。

もう一つ例を見てみましょう。入社3年目の美咲さんです。彼女はキャリアアップのために英語の勉強をしたいと思っていますが、「仕事で疲れている」ことを理由に、何ヶ月もテキストを開けずにいます。

意志が弱いからだと思う。

家に帰ると、疲れ果てて何もできなくなるから。

「勉強するなら、毎日最低1時間はやらないと意味がない」と考えてしまい、そのハードルに圧倒されるから。/p>

「やるなら、一気に完璧にやりたい」という気持ちが強いから。

心の奥底の信念:「中途半端にやることは、やらないことと同じで価値がない」

美咲さんの心のブレーキは「疲れ」や「意志の弱さ」ではなく、「完璧主義(オール・オア・ナッシング)思考」でした。

研究によれば、皮肉なことに、完璧主義者ほど失敗を恐れて「先延ばし」をしやすいことが分かっています。完璧主義であるが故に決めた高い基準が、自分自身の行動を縛り付けていたのです。

この原因に気づいた彼女は、「必ず1時間勉強する」という目標を捨て、「まず、テキストを1日5分だけ開く」という小さな目標に変えました。これは「カイゼン(Kaizen)」や「ベイビーステップ」と呼ばれる強力な行動科学のテクニックです。すると、驚くほど簡単に行動に移すことができたのです。

このテクニックを効果的に使うために、いくつかコツがあります。

「これで本当に合っているのかな…」「もっと深い理由があるのではないのか」と、つい考え込んでしまうかもしれません。でも、最初は難しく考える必要はありません。出てきた答えを信じて、次の「なぜ?」に進んでみてください。完璧な答えを探すよりも、まずは「5回掘り下げる」という流れに乗ることが大切です。途中で「これだ!」と感じる気づきがあれば、それが今のあなたにとっての「答え」です。

「なぜ?」を繰り返していると、途中で「あれ、次はどう考えたらいいのだろう?」って手が止まることもあります。そんな時は、無理に答えを出そうとせず、一度ペンを置いてみましょう。数日後に改めて考えてみたり、一つ前の質問に戻ってみたりするのはとても効果的な方法です。焦る必要はありません。

毎回同じ「なぜ?」だと、思考がワンパターンになりがちです。少しだけ質問の仕方を工夫すると、新しい視点が見えてくることがあります。

私たちが行う「先延ばし」は、未来の自分に現在のタスクを押し付ける行為です。そして、行動できずに悩むとき、頭の中では「なぜ、自分はダメなのだろう…」という、答えのない「なぜ?」がグルグルと回っています。これはただの「悩み(Rumination)」であり、自己批判は次の行動をさらに重くするだけです。

しかし、「5 Whys」は、あなたに「答え」を出すことを強制します。答えが出た「なぜ?」は、もはや悩みではなく、具体的な「計画(Plan)」に変わるのです。

「自分は意志が弱い」という漠然とした自己批判は、何の解決策も生みません。

「自分は完璧主義のせいで、第一歩のハードルを上げすぎている」という具体的な原因分析は、「ハードルを下げる」という明確な解決策を生み出します。

あなたを止めている本当の敵は、「怠け心」ではなく、その心のブレーキの正体がわからないという「曖昧さ」です。

この「5 Whys」は、自分を責めるための道具ではありません。自分を理解し、受け入れ、そして小さな一歩を踏み出すための、セルフ・コンパッション(自分への思いやり)の技術です。

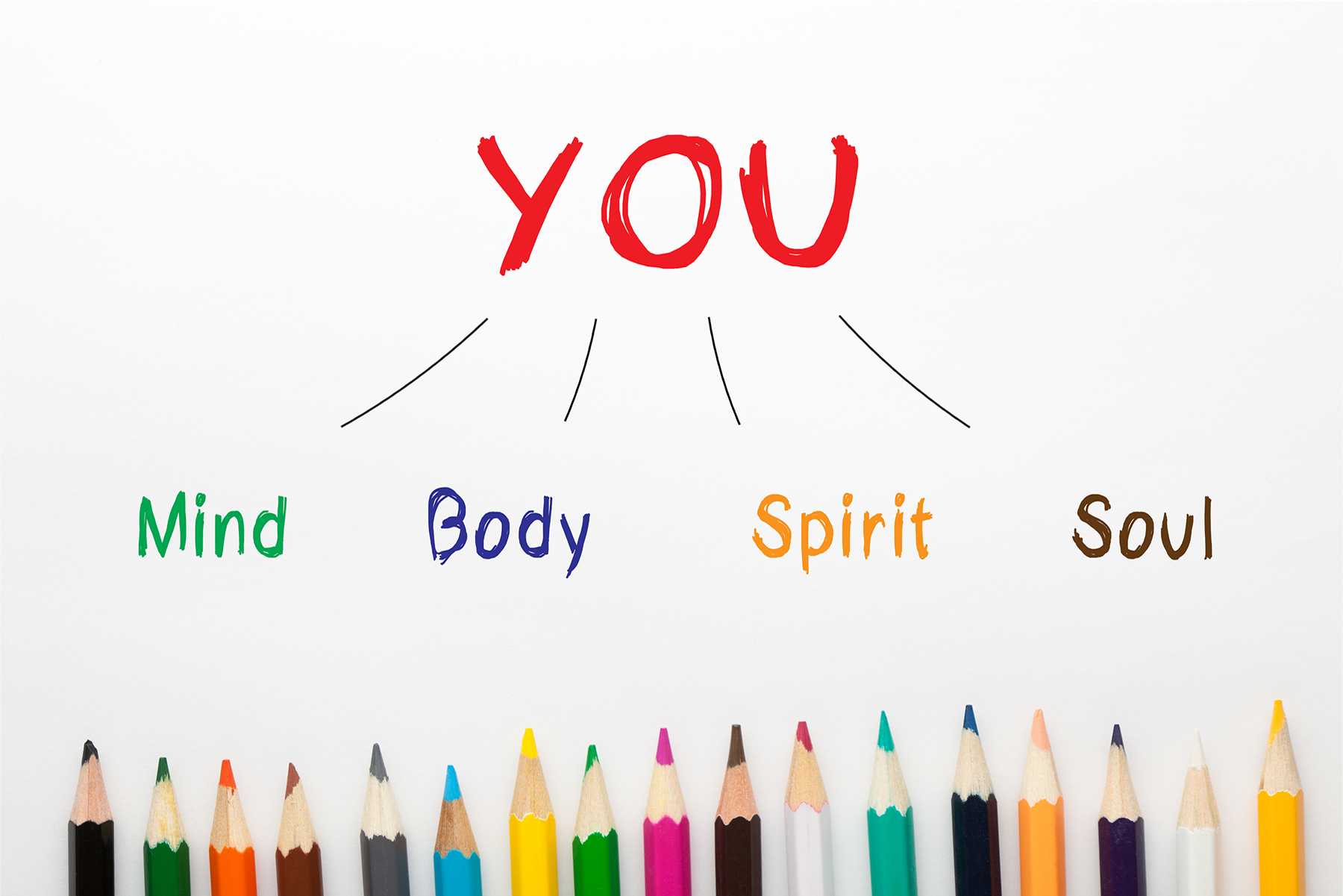

ここで重要になるのが、スタンフォード大学の心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感(Self-efficacy)」という概念です。

これは「自分なら、この状況をうまくやれるはずだ」という、自分自身の能力に対する信頼感や期待感のこと。この感覚は、漠然とした不安の中からは生まれません。

自己効力感を高めることで得られるメリットは計り知れません。

では、どうすればこの「自己効力感」を高められるのでしょうか? バンデューラは、自己効力感は主に4つの情報源によって育まれると述べています。

「できた!」という成功体験。これが最も強力な源です。どんなに小さなことでも、「自分でやり遂げた」という事実は、「自分にはできる」という確信を育てます。

「あの人にもできた」という観察。自分と似た境遇の他者(友人、先輩、またはこのコラムの健一君や美咲さん)が、課題を乗り越えるのを見ることで、「自分にもできるかもしれない」と思えるようになります。

「君ならできる」という励まし。他者からの信頼のこもった言葉や、自分自身へのポジティブなセルフトーク(「よし、一歩だけやってみよう」)は、自信を後押しします。

「落ち着いている」という心身の状態。不安や緊張、動悸といったネガティブな身体反応を、「失敗のサインだ」と解釈するのではなく、「これは集中しようとしているサインだ」と前向きに捉え直すことです。

「5 Whys」は、まさにこの自己効力感を高めるための強力な出発点となります。

なぜなら、「5 Whys」は、あなたを先延ばしにさせていた漠然とした不安(情動的状態)の正体を突き止め、自己批判(ネガティブな言語的説得)を止めさせます。そして、曖昧だった問題を「これならできそうだ」という具体的な小さなステップ(達成経験のターゲット)へと分解してくれるからです。

あなたがもし、今何かを先延ばしにしているなら、紙とペンを用意して、自分に問いかけてみてください。

「なぜ、自分はそれを始められないの?」

たった5回の「なぜ?」が、あなたの「本当の課題」を照らし出し、次の一歩を踏み出す勇気をくれるはずです。

[1] Psychology Today 「A Self-Reflection Question That Can Lead to an Epiphany」

https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-practice/202510/a-self-reflection-question-that-can-lead-to-an-epiphany

製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。